В случае, если Господь установил законы воспроизводства, разрешавшие живым существам доходить своим условиям обитания, каковы они, эти законы? Ньютон постиг Божий план для физической Вселенной через математические законы перемещения, Дарвин так же — по крайней мере, сначала, — искал механизм эволюции, полагая, что он растолкует план Всевышнего в отношении живого мира.

Подобно Ньютону, Дарвин принялся исписывать тетрадь за тетрадью мыслями и своими соображениями. Он разбирал взаимоотношения между видами живого и окаменелостями, найденными в поездке; он изучал мартышек — и обезьян орангутанга в Английском зоопарке, подмечал их человекоподобные чувства; пригляделся к работе заводчиков голубей, лошадей и собак и задумался, сколь великое разнообразие изюминок возможно взять методом «селекции», либо неестественного отбора; масштабно осмыслял влияние эволюции на человеческую психологию и метафизические вопросы. И вот, приблизительно в сентябре 1838 года, Дарвин прочёл популярный «Очерк о законе народонаселения» Томаса Р. Мальтуса [Малтаса]. Знакомство с этим текстом направило его мысли по пути открытия процесса, коим осуществляется эволюция.

Книгу Мальтус написал неприятную. Страдания, согласно его точке зрения, — естественная и неизбежная участь человечества, в силу того, что рост населения неумолимо ведет к ожесточённому соперничеству за другие ресурсы и пищу. Из-за ограничений земельных производства и угодий, информировал он, эти ресурсы смогут увеличиваться только «арифметически», другими словами в соответствии с численным рядом 1, 2, 3, 4, 5 и без того потом, в то время как население увеличивается с каждым поколением как последовательность 1, 2, 4, 8, 16 и без того потом.

Сейчас мы знаем, что один-единственный кальмар может за один брачный сезон отложить до трех тысяч яиц. Если бы каждое яйцо преобразовывалось со временем в кальмара, способного к воспроизводству, на седьмом поколении количества кальмаров хватило бы, дабы набить Почву наполовину, будь она полая, а всего за тринадцать поколений одними яйцами возможно было бы заполнить всю видимую Вселенную.

У Дарвина этих сведений не было, и с математикой он был не в ладах, но осознавал достаточно, дабы понять: сценарий Мальтуса не реализуется. Наоборот, рассуждал он, из потомства и громадного числа яиц, создаваемого природой, в состязании на выживание уцелевают только немногие — в большинстве случаев те, кто лучше приспособлен. Он назвал данный процесс естественным отбором, дабы выделить сравнение с неестественным отбором, осуществляемым заводчиками.

Позднее, в автобиографии, Дарвин обрисовал собственный озарение: «Меня внезапно поразило, что в заданных событиях благоприятные вариации сохраняются, а негативные уничтожаются»[297]. Но свежие идеи редко приходят в голову первооткрывателю вдруг, сходу опрятными и продуманными, и слова Дарвина, наверное, — искажение, привнесенное позднейшим осмыслением. Из записных книжек, каковые он вел в то время, светло иное: сначала он только учуял след мысли, а после этого на осознание, достаточно отчетливое, дабы его записать, потребовалось пара лет.

Одна из обстоятельств, отчего представлению о естественном отборе необходимо было для развития пара лет, — в том, что Дарвин осознал: прополка неприспособленных особей в каждом поколении может закрепить определенные изюминки, но не создаст нового вида, другими словами особей так хороших от исходных, что они кроме того не смогут скрещиваться и создавать талантливое к размножению потомство. Дабы это произошло, закреплению существующих линия должно сопутствовать появление новых. А такое, заключил Дарвин, происходит по чистой случайности.

Цвет клюва у зебровых амадин, например, в большинстве случаев варьирует от бледно— до темно-красного. Тщательным скрещиванием возможно развести популяцию с каким угодно в этом диапазоне оттенком клюва, но зебровая амадина с новым цветом клюва — допустим, синим, — может появиться только в ходе того, что мы сейчас кличем мутацией, другими словами случайным трансформацией в структуре гена, приводящим к появлению нового, производного вида организма.

Вот теперь-то теория Дарвина получила стройность. естественный отбор и Случайное варьирование творят отдельных особей с новыми чертами, и благоприятным чертам дают довольно широкие возможности распространиться. В следствии, совершенно верно так же, как у селекционеров получаются растения и животные с нужными изюминками, природа формирует виды живого, отлично приспособленные к их среде обитания.

Осознание того, что случайность играется в эволюции собственную роль, — ответственная веха в развитии науки: открытый Дарвином механизм затруднил примирение между эволюцией и любой состоятельной идеей о божественном плане. Очевидно, понятие эволюции само по себе противоречит библейской истории творения, но конкретно теория Дарвина отправилась еще дальше — она затруднила рационализацию Аристотелевых и классических христианских взоров, подразумевающих что события развиваются с некоей целью, а не по бесстрастным физическим законам. В этом отношении Дарвин сделал с нашим пониманием живого мира то же, что Ньютон и Галилей — с отечественными взорами на мир неодушевленный: он отсек науку и от религиозного мышления, и от древнегреческой традиции.

* * *

Дарвин, как Ньютон и Галилей, был человеком верующим, и потому его теория ввела его самого в несоответствие с собственной совокупностью вер. Он пробовал избежать этого столкновения, принимая и теологические, и научные взоры в соответствующих контекстах, нежели деятельно пробуя их примирить.

Энни Дарвин (1841—1851)

Но нацело обойти это затруднение он не имел возможности: в январе 1839 года женился на собственной двоюродной сестре Эмме Веджвуд, приверженной христианке, и ей его взоры не пришлись по нраву. «В то время, когда я погибну, — в один раз писал он ей, — знай, что я неоднократно… скорбел об этом»[298]. Вопреки различиям сообщение их была сильна, и они прожили всю жизнь преданной друг другу парой и родили десятерых детей.

Не смотря на то, что довольно много чего было написано о примирении эволюции с христианством, конкретно произошедшая через много лет смерть второго ребенка Дарвина, десятилетней Энни[299], совсем уничтожила веру Дарвина в христианство. Обстоятельство смерти Энни до сих пор неясна, но, умирая, она семь дней промучилась жестоким расстройством и жаром пищеварения. Дарвин писал: «Мы потеряли радость Дома, утешение отечественных преклонных лет: она знала точно, до чего очень сильно мы обожали ее; о, теперь-то она совершенно верно осознала бы, как глубоко, как ласково мы так же, как и прежде любим ее и будем обожать всегда ее милое весёлое лицо»[300].

Первый ребенок у Дарвинов появился во второй половине 30-ых годов девятнадцатого века. К тому времени Дарвину исполнилось всего тридцать, а он уже страдал мучительными припадками неизвестной (поныне) таинственной болезни. Остаток его дней радость от научных трудов и семейной жизни перемежалась нередкими вспышками больном немощи, коя, бывало, месяцами не давала ему трудиться.

Симптомы Дарвина показывали на все сходу, как библейские напасти: колики, рвота, метеоризм, головные боли, сердцебиение, дрожь, истерические рыдания, звон в ушах, усталость, тревожность, подавленность. Попытки лечиться — кое-какие отчаявшийся Дарвин предпринял вопреки здравому смыслу — были столь же разнообразны: энергичное растирание холодными мокрыми полотенцами, ножные ванны, натирания льдом, ледяные души, причудливая электротерапия с применением шока, травяные лекарства и, само собой разумеется, викторианское необходимое — висмут. Нет ничего, что помогало. Вот так человек, в двадцать лет бывший лихим путешественником, превратился к тридцати годам в болезненного калеку-отшельника.

Новорожденный ребенок, болезнь и работа подтолкнули Дарвина к большему затворничеству, он покинул вечеринки и ветхие дружеские круги. Дни Дарвина сделались негромки и однообразны, похожи «как две горошины»[301]. В июне 1842 года Дарвин наконец закончил тридцатипятистраничный синопсис эволюционной теории, а в сентябре того же года уговорил отца одолжить ему денег на приобретение пятнадцатиакрового участка в Дауне, Кент, в приходе с четырьмястами жителями, в шестнадцати милях от Лондона. Дарвин именовал это место «предельным краем земли»[302]. Его жизнь в том месте складывалась как у успешного приходского священника, каким он когда-то планировал стать, и к февралю 1844 года Дарвин, воспользовавшись уединением и тишиной, расширил собственный труд до 231-страничной рукописи.

Дарвинова рукопись — научное завещание, а не работа, коей предполагалось немедленное издание. Он доверил ее Эмме, с письмом, что рукопись направляться прочесть при его «неожиданной смерти», что, ввиду его болезни и по его опасениям, имело возможность произойти весьма не так долго осталось ждать. В письме сообщалось, что такова его «официальная последняя просьба»[303]: по окончании его смерти предать рукопись обнародованию. «В случае, если будет признана кроме того одним компетентным делающим выводы, — писал Дарвин, — она станет большим шагом в науке»[304].

У Дарвина были веские основания не хотеть прижизненной публикации собственных взоров. Он получил звездную репутацию в высочайших кругах научного сообщества, но его новые воззрения — однозначный предлог для критики. Более того, у него, кроме жены, было много друзей-священников, поддерживавших креационистские взоры.

Дарвиновы предлоги откладывать издание подкрепились событиями осени того года, в то время, когда анонимно вышла книга «Пережитки естественной истории творения»[305]. Книга не предъявляла крепкой теории эволюции, но объединила пара научных представлений, включая и трансмутацию биологических видов, и стала интернациональным бестселлером. Религиозная вершина, но, восстала против неизвестного автора. Один корреспондент, например, обвинил его в «подрыве основ устоев и отравлении науки религии»[306].

Кое-кто и из научного сообщества был ненамного мягче. Ученые всегда были публикой непростой. Кроме того сейчас, со путешествия и всей лёгкостью общения, благодаря которым взаимное содействие и сотрудничество сделалось несложнее, чем когда-либо, представление новых взоров может подвести вас под ожесточённые нападки: кроме страсти к воззрениям и своему предмету, ученые время от времени демонстрируют пылкое сопротивление работам, каковые вычисляют ошибочными — либо же легко скучными. В случае, если лекция ученого гостя о его трудах на научном семинаре появилась недостойной внимания, один мой знакомый известный ученый доставал газету, распахивал ее и принимался просматривать, недвусмысленно показывая скуку. Второй узнаваемый ученый, обожавший усаживаться в первых последовательностях, имел возможность подняться среди лекции, заявить о собственном несогласии и выйти вон. Но самую увлекательную выходку я замечал от третьего громадного ученого, человека, лично знавшего не одно поколение физиков, потому, что он создал обычный вузовский экзамен по электромагнетизму.

Данный доктор наук уселся в первом ряду семинарской помещения, в которой последовательностей-то всего дюжина, поднял собственный пенопластовый стаканчик высоко над головой и легко поворачивал его влево-вправо, дабы все, кто сидит за ним, — но не растерянный докладчик — заметили надпись на стаканчике, громадными печатными буквами: «ЭТА ЛЕКЦИЯ — Х*РНЯ!» И после этого, внеся таким манером собственный вклад в дискуссию, поднялся и вышел вон. Любопытно, что лекция посвящалась теме «Спектроскопия очарованных античастиц и частиц». Не смотря на то, что слово «очарованный» в этом контексте — понятие техническое и не связано с его повседневным значением, думаю, справедливо будет заявить, что помянутый доктор наук очевидно «анти-очаровывал» окружающих. Но, в случае, если вот так принимают спорные мысли в таковой мудреной области науки, возможно только вообразить свирепость, показываемую «громадным идеям», ставящим под сомнение привычные истины.

Дело вот в чем: да, все носятся с противостоянием поборников религии новым веяниям в науке, но имеется сильная традиция противостояния и в среде самих ученых. В большинстве случаев это полезно, потому, что в случае, если идея ошибочна, скептицизм ученых оказывает помощь предохранить эту область знания от перемещения в тупик. Более того, в случае, если предъявить подходящие доказательства, ученые прежде всех готовы поменять собственные взоры и принимать диковинные новые воззрения.

И все же изменяться тяжело всем, а маститые ученые, посвятившие себя формированию того либо иного образа мыслей, время от времени откликаются на противоречащие представления в полной мере отрицательно. И потому предлагать поразительные новые научные теории — риск подставиться нападкам за неосведомленность, заблуждения либо прямо-таки глупость. Абсолютно надежных способов протолкнуть новшество не очень-то довольно много, а вот угробить его легко — не обезопасисть от несоответствия устоявшимся взорам. Однако, конкретно в таких условиях приходится осуществлять революционные шаги.

При эволюции Дарвину было довольно много чего беспокоиться, что стало очевидным, например, из отклика на «Пережитки» приятеля Дарвина Адама Седжвика [Эдама Седжуика], почтенного кембриджского доктора наук, преподававшего у Дарвина геологию. Седжвик назвал «Пережитки» «мерзкой книгой»[307]и написал разгромный восьмидесятипятистраничный отзыв. Перед тем как подставляться под такую критику, Дарвин накопил гору весомых доказательств в поддержку собственной теории. Эти старания заняли его на следующие пятнадцать лет, но в итоге конкретно благодаря им теория получила успех.

* * *

За 1840-1850-е годы в семье Дарвинов прибыло. Папа Чарлза погиб во второй половине 40-ых годов девятнадцатого века, покинув большую сумму, на которую надеялся Дарвин-младший, еще обучаясь медицине, — вышло около пятидесяти тысяч фунтов, по современным деньгам — миллионы долларов. Дарвин вкладывал деньги с умом и сделался весьма богат, так что заботиться о громадной семье не составляло труда. Но беды с желудком донимали его, и он еще более ушел в затворничество, пропустив по заболеванию кроме того похороны отца.

Все это время Дарвин развивал собственные представления. Он изучил животных и ставил на них опыты — изучал, к примеру, голубей, о которых ему позже предложит написать сотрудник, либо, снова же, отыщем в памяти морских желудей. Ставил он испытания и на растениях. В одной серии изучений он контролировал общее убеждение, что жизнеспособные семена не смогут долетать до далеких островов в океане. Он взялся контролировать это мнение с различных сторон: пробовал проращивать садовые семена, довольно много недель выдержанные в рассоле (имитация морской воды); высматривал, не прилипают ли семена к ногам птиц, искал их в помете; скармливал набитых семенами воробьев сове и орлу в Английском зоопарке, а после этого изучал их помет. Все его изучения приводили к одному и тому же выводу: семена, выясняется, куда более живучи и подвижны, чем люди привыкли думать.

Много времени Дарвин посвятил и вопросу многообразия: по какой причине естественный отбор так очень сильно приумножает число биологических видов? Отвечая на данный вопрос, он вдохновлялся работами экономистов того времени, толковавших о разделении труда. Адам Смит продемонстрировал, что люди значительно продуктивнее, в случае, если занимаются неким одним видом деятельности, а не пробуют создать с нуля все изделие полностью. Это навело Дарвина на идея, что тот либо другой надел земли может прокормить больше живности, в случае, если его жители очень специально эксплуатируют различные природные ресурсы.

Дарвин предполагал, что, в случае, если его теория верна, он найдёт большее видовое многообразие в местах с сильным соперничеством за ограниченные ресурсы и искал свидетельства, подтверждающие либо опровергающие это предположение. Таковой метод мышления был характерен для дарвиновского новаторского подхода к эволюции: другие натуралисты искали подтверждения эволюции во временном развитии фамильных древ, соединяющих жизнь и окаменелые останки жизни нынешнюю, а Дарвин — в взаимоотношениях и распределении видов между ними в настоящем времени.

Дабы разобраться с природными данными, Дарвину потребовалось общаться с другими естествоиспытателями. Кроме того пребывая в физическом уединении, он попросил помочь многих и, подобно Ньютону, зависел от почтовой работы — в особенности от новой и недорогой программы «почта за пенни», помогшей ему выстроить беспрецедентную сеть натуралистов, других корреспондентов и селекционеров, поставлявших ему информацию о наследственности и мутациях. Такие вот обмены на расстоянии разрешили Дарвину сверить собственные мысли с практическим опытом, не подвергая насмешкам настоящую цель его работы. Переписка кроме этого разрешила ему понемногу вычленить тех собственных сотрудников, кто имел возможность бы отнестись к его взорам с пониманием — и позднее поделиться с данной избранной группой уникальными воззрениями.

Во второй половине 50-ых годов XIX века Дарвин в подробностях доверил собственную теорию узкому кругу друзей. В данный круг вошли Чарлз Лайель [Лайэлл], выдающийся геолог того времени, и биолог Томас Г. Гексли [Х. Хаксли], ведущий сравнительный анатом мирового значения. Эти доверенные люди, в особенности Лайель, поддержали план об издании — до тех пор пока кто-нибудь его не опередил. Дарвину к тому времени исполнилось сорок семь, над собственной теорией он трудился восемнадцать лет.

В мае 1856 года Дарвин взялся за техническое изложение, направленное сотрудникам. Он решил назвать его «Естественный отбор». К марту 1858-го книга готовься на две трети и насчитывала 250 000 слов.

В июне того же года Дарвин взял по почте сопроводительное письмо и рукопись от одного приятеля, трудившегося на Дальнем Востоке, — Алфреда Рассела Уоллеса.

Уоллес знал, что Дарвин трудится над теорией эволюции, и сохранял надежду, что тот согласится передать Лайелю рукопись работы, в которой описывались мысли по теории естественного отбора, к каким Уоллес пришел независимо от Дарвина. Как и теория Дарвина, Уоллесовы догадки появились из взоров Мальтуса о перенаселении.

Дарвин запаниковал. Нехорошее, о чем предостерегали его приятели, того и смотри воплотится: второй натуралист воспроизвел наиболее значимый нюанс его работы.

Ньютон, услышав заявления о чьей-то проделанной работе, похожей на его, делался неприятным, но Дарвин был вторым человеком. Он в ситуации маялся и, получалось, был в безнадёжном положении. Возможно было похоронить собственную работу, возможно было ринуться ее печатать, но оба варианта представлялись аморальными. Либо же оказать помощь Уоллесу напечататься и отказаться от притязаний на работу всей собственной жизни.

18 июня 1858 года Дарвин послал Лайелю рукопись и сопроводил ее письмом:

[Уоллес] в наше время отправил мне приложенное и попросил передать вам. На мой взор, это достойно прочтения. Ваши предупреждения воплотились с лихвой — что меня опередят… Ни при каких обстоятельствах не видывал я для того чтобы поразительного совпадения; кроме того будь у Уоллеса набросок моей рукописи 1842 года, он не имел возможность сделать конспекта лучше! Кроме того его понятия в полной мере годятся в заголовки моим главам. Прошу вас, отдайте мне [рукопись], хоть он и не говорит, что хочет издания, но я, само собой разумеется, обязан немедля написать ему и предложить разослать по любым изданиям. Что ж, вся моя самобытность, какой ни была бы, окажется сокрушена, не смотря на то, что книга моя, в случае, если имеется в ней какая-то сокровище, от этого не пострадает, потому, что целый труд посвящен применению теории. Надеюсь, вам понравится набросок Уоллеса, и я смогу передать ему ваши слова[308].

* * *

Как выяснилось, вопрос о том, кому припишут заслуги разработки теории, упирался в замечание Дарвина о ценности его книги, заключенной в прикладных подробностях. Уоллес не только не произвел исчерпывающего изучения свидетельств в пользу естественного отбора, в отличие от Дарвина, — он не смог и повторить Дарвинов доскональный анализ, как вариации могут быть около для того чтобы масштаба, дабы порождать новые виды, а не просто «разновидности», каковые мы сейчас именуем подвидами.

Лайель ответил компромиссом: он и еще один друг Дарвина, ботаник Джозеф Дальтон Гукер [Долтон Хукер], зачитают и работу Уоллеса, и тезисы воззрений Дарвина на совещании почтенного Линнеевского общества в Лондоне, и оба текста будут в один момент изданы в «Трудах» Общества. Дарвин маялся со своей работой, и по времени все складывалось неудачнее некуда. Сам он страдал все теми же собственными хворями, сравнительно не так давно скончался его ветхий приятель биолог Роберт Броун [Браун], а к тому же его десятый, младший сын Чарлз Уоринг Дарвин, всего одиннадцати месяцев отроду, тяжко болел скарлатиной.

Дарвин предоставил Лайелю и Гукеру функционировать на их усмотрение, и 1 июля 1858 года секретарь Линнеевского Английского общества зачитал Уоллеса и работы Дарвина перед тридцатью одним ученым сотрудником. Чтения не позвали ни освистания, ни аплодисментов, а только каменное молчание. Потом последовали чтения еще шести вторых ученых работ, и, в случае, если кто-нибудь в аудитории еще бодрствовал при чтении первых пяти, он, возможно, дотерпел и до последнего — пространного труда, посвященного растительности Анголы.

Ни Уоллеса, ни Дарвина на совещании не было. Уоллес все еще был на Дальнем Востоке и о происходящем в Лондоне не знал. В то время, когда его потом уведомили, он великодушно дал согласие, что ответ было честным, и в будущем постоянно относился к Дарвину с уважением а также сердечностью. Дарвин в то время хворал и потому до совещания не добрался бы в любом случае, но вышло так, что они с женой Эммой, пока шло совещание, хоронили на приходском кладбище собственного второго почившего ребенка, Чарлза Уоринга.

Понятием Линнеевскому обществу, через два десятилетия подкрепления труда теории и тяжкого сбора, Дарвин наконец явил ее публике. Немедленный отклик оказался, мягко говоря, более чем невыразительный. Никто из находившихся не уловил значимости услышанного — оптимальнее это подтверждает комментарий президента Общества Томаса Белла, пожаловавшегося[309]на выходе из зала совещаний, как он это сформулирует позднее, что тот год «не был отмечен ни одним из тех поразительных открытий, какие конкретно сходу перевернут, так сообщить, [нашу] область науки».

По окончании представления в Линнеевском обществе Дарвин взялся за дело споро. Менее чем за год он переработал «Естественный отбор» в собственный шедевр — «Происхождение видов». Книга была опубликована меньше и ориентировалась на широкую публику. Он завершил рукопись в апреле 1859 года. К тому времени он совсем умаялся и был, он утвержает, что «не сильный, как дитя»[310].

Ни на миг не забывая о необходимости питать публичное мнение так, дабы оно склонилось в его пользу, Дарвин договорился со своим издателем Мюрреем раздарить очень много экземпляров книги, и лично послал многим респондентам самоуничижительные письма. Но в самой книге Дарвин попытался допустить как возможно меньше теологических противоречий. Он рассуждал, что правящий миром закон природы выше вызывающих большие сомнения чудес, но все еще верил в далекое божество и в «Происхождении видов» сделал все, дабы создать чувство, словно бы его теория — не ход к атеизму. Наоборот, он сохранял надежду продемонстрировать, что природа находится на работе у некого отсроченного блага живых существ — что она ведет биологические виды к прогрессу, к умственному и физическому «совершенству» в соответствии с планом благого творца.

«Имеется величие в таком мировоззрении… — писал он, — изначально жизнь вдохнули в немногие формы — либо же в одну. а покуда, в соответствии с незыблемым законом тяготения, вращалась эта планета, от столь несложного начала развились и развиваются безграничные множества форм — красивейших, прекраснейших»[311].

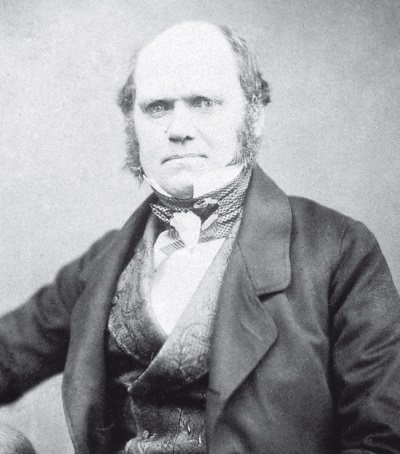

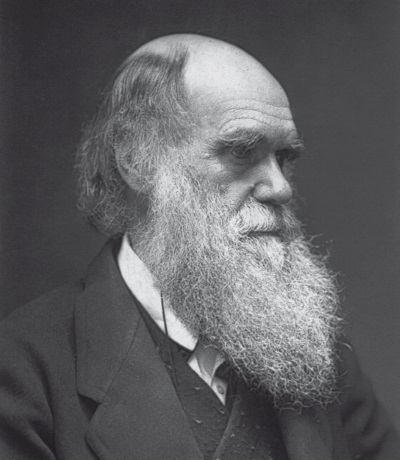

Дарвин в 1830-х, 1850-х и 1870-х годах

* * *

Совсем не молчанием встретила публика «Происхождение видов». Ветхий наставник Дарвина по Кембриджу доктор наук Седжвик писал, к примеру: «Я прочёл вашу работу с болью, нежели с наслаждением… кое-какие части просматривал я совсем в печали, потому, что считаю их глубоко фальшивыми и сокрушительно лукавыми»[312].

И все же «Происхождение видов» — сильная и подкрепленная доказательствами теория да во времена помягче, и потому для того чтобы негодования, как «Пережитки», она не позвала. За десять лет по окончании публикации споры между учеными по большей части затихли, а к смертной казни Дарвина, еще десятью годами позднее, эволюционная теория сделалась фактически везде принятой и главенствующей темой викторианской мысли.

Дарвин уже был почтенным ученым, но с изданием данной книги стал, подобно Ньютону по окончании «Правил», фигурой публичной. Его осыпали наградами и международным признанием. Он взял респектабельную Медаль Копли от Королевского общества; ему внесли предложение звание почетного врача и Оксфорд, и Кембридж; король Пруссии наградил его Орденом за Заслуги; его выбрали членом и Императорской академии наук в Петербурге, и Французской академии наук; он стал почетным участником Столичного Императорского общества натуралистов, и Южноамериканского миссионерского общества Церкви Англии.

Подобно Ньютонову, влияние Дарвина распространилось значительно шире его научных теорий, и научная идея поменяла направление кроме того в регионах, совсем не связанных с живой природой.

Как писало одно сообщество историков, «дарвинизм во всем сделался синонимом натурализма, материализма, либо же эволюционной философии. Он поддерживает сотрудничество и состязательность, соподчинение и освобождение, пессимизм и прогресс, мир и войну. Его политика возможно либеральной, социалистской либо же консервативной, а религия — атеизм либо же ортодоксия»[313].

С позиций науки, но, работа Дарвина, как и Ньютона, только началась. Его теория предлагала основной принцип, по которому изменяются со временем показатели видов, отзываясь на действие экологии, но ученые-современники так же, как и прежде блуждали впотьмах — не осознавали механики наследственности.

Волею судеб, именно в то время, когда работа Дарвина была представлена Линнеевскому обществу, у Грегора Менделя (1822—1884)[314], послушника и учёного монастыря в Брно (сейчас территория Чешской Республики), полным ходом шла восьмилетняя программа опытов, благодаря которым возможно было бы предположить механизм наследования — по крайней мере, умозрительно. Мендель допустил, что простые изюминки определяются двумя генами — по одному от каждого родителя. Но труды Менделя добирались к известности медлительно, и Дарвин о них так ни при каких обстоятельствах и не определил.

В любом случае, познание материального воплощения механизмов Менделя потребовало достижений физики XX века, в особенности квантовой теории и ее плодов — к примеру, рентгеновского дифрактометра, транзисторов и электронного микроскопа, на базе которых оказалось создать цифровой компьютер. Эти технологии понемногу явили нам устройство молекулы ДНК и генома и разрешили изучать генетику на молекулярном уровне, и с того времени ученые наконец начали осознавать, что по большому счету к чему в эволюции и наследственности.

Но и это, однако, только начало. Биология пытается осознать жизнь во всех ее слоях, до самого биохимических реакций и основания структур в клетки, другими словами свойства судьбы, кои сущность прямейший итог генетической информации, которая в нас заложена. Великая цель, не больше, не меньше, — воссоздание судьбы, но она, без сомнений, как и единая теория всего для физиков, — в далеком будущем. Но как бы отлично мы ни осознавали механизмы судьбы, фундаментальный организующий принцип биологии — теория эволюции — быть может, окончательно останется озарением XIX века.

Сам Дарвин не был идеально приспособленной особью, но все же дожил до преклонных лет. В поздние годы его хронические заболевания легко отпустили его, не смотря на то, что развилась непреходящая усталость. Однако, он трудился до самого финиша и издал собственную последнюю работу «Образование растительного слоя почвы деятельностью дождевых червей»[315]в 1881 году. В тот же год Дарвина по окончании физических нагрузок начали мучить боли в груди, а ближе к Рождеству у него произошёл сердечный приступ. Следующей весной, 18 апреля, случился второй приступ, и Дарвина чуть вернули в эмоции. Он пробормотал, что умирать[316]не опасается, и через пара часов, примерно в четыре часа ночи следующего дня, скончался. Ему было семьдесят три. В одном из собственных последних писем, направленных Уоллесу, он сказал: «У меня для удовлетворения и счастья имеется все, но жизнь сделалась весьма изнурительной»[317].

Часть III

За пределами людских эмоций

на данный момент настало изумительное время: все, что мы почитали знанием, лопнуло, совершенно верно мыльный пузырь.

Том Стоппард, «Аркадия», 1993[318]

Глава 10