Поздно ночью Том, целый окровавленный, лежал один в чулане при хлопкоочистительной мастерской, заваленном поломанными инструментами, прочим мусором и отходами хлопка, скопившимся тут за долгие годы.

Ночь была сырая и душная; укусы комаров, тучами круживших в чулане, задевали его раны, а жгучая жажда – самая ужасная изо всех пыток – еще больше усиливала и без того нестерпимую боль, не дававшую ему ни 60 секунд спокойствия.

– Господи! Обрати взгляд собственный на меня! Дай мне сил одолеть это опробование, укрепи дух мой! – молился несчастный Том.

В чулане послышались чьи-то шаги, и свет фонаря ударил ему в глаза.

– Кто это? Для создателя… выпивать!

Касси – это была она – поставила фонарь на пол, налила в кружку воды из принесенного с собой кувшина и немного подняла Тому голову. Он с лихорадочной жадностью делал глоток за глотком.

– Выпивай, выпивай, – сказала она. – Я знала, что тебе необходимо. Мне не в впервые носить ко мне воду по ночам.

– Благодарю вас, госпожа, – сообщил Том, утолив наконец жажду.

– Не кличь меня так. Я несчастная рабыня, ничем не лучше тебя… возможно, кроме того хуже, – с печалью проговорила Касси. – А сейчас попытайся лечь вот ко мне. – Она вытащила из-за двери узкий матрац и накрыла его простыней, намоченной в холодной воде.

Избитому Тому стоило величайших трудов перебраться на матрац, но в то время, когда он все-таки сделал это, ему сходу стало легче от прикосновения к телу прохладной простыни.

Касси, в далеком прошлом привыкшая заботиться за жертвами собственного хозяина, приложила примочки к ранам Тома, и страдания его мало утихли.

– Вот, – сообщила она, подсунув ему под голову хлопок вместо подушки, – это все, чем я могу тебе оказать помощь.

Том опять поблагодарил ее, а она села рядом с ним на пол, обняла колени руками и застыла так, сумрачно глядя прямо перед собой. Чепец у нее сбился на затылок, долгие волнистые волосы рассыпались из-под него, обрамляя тёмной рамкой это необыкновенное ужасное лицо.

– Все твои старания напрасны, – заговорила наконец Касси. – Ты ничего не добьешься. У тебя имеется мужество, и правда на твоей стороне, и все-таки бороться ты не сможешь. Ты попал в лапы к сатане, он посильнее тебя. Покорись, ничего другого не остается!

Покорись! А разве в 60 секунд слабости, изнемогая от мук, он не слышал голоса, шептавшего ему то же самое? Тот содрогнулся, глядя на эту даму с сумасшедшими глазами, казавшуюся ему на данный момент воплощением того соблазна, с которым он боролся всю ночь.

– Боже мой! Боже! – простонал несчастный. – Как я могу покориться?

– Нечего взывать к всевышнему, он не услышит, – твердо сообщила Касси. – Да его, предположительно, и нет, а вдруг имеется, он против нас. Все против нас – и небо и земля. Нам уготована одна дорога – в преисподняя. Стоит ли с нее сворачивать?

Том содрогнулся и закрыл глаза – в таковой кошмар привели его эти слова.

– Ты так как местной жизни еще не знаешь, – продолжала она. – А я знаю. Я пять лет живу под пятой этого человека и ненавижу его лютой неприязнью. Ты лишь поразмысли: отечественная плантация в глуши, кругом болота, до соседних поместий миль десять, не меньше. И ни одного белого поблизости, что имел возможность бы продемонстрировать под присягой, что тебя сожгли заживо, сварили в кипятке, запороли, изрезали на куски, кинули на растерзание псам либо вздернули на сук. Тут для нас нет закона, ни божеского, ни человеческого, а хозяин отечественный… он на все способен, на любую жестокость. В случае, если поведать, чего я тут насмотрелась, у тебя волосы станут дыбом от страха. Нет, борьба ненужна. Я прожила у этого человека пять лет, и за все эти пять лет не было таковой 60 секунд, в то время, когда бы я не проклинала собственную жизнь. А сейчас он привез молоденькую, совсем девочку, ей всего пятнадцать лет. – И Касси засмеялась надрывным, горестным хохотом, жутко раздавшимся в этом ветхом чулане.

Том стиснул руки на груди. Как страшно, какой непроницаемый мрак окружает его!

А Касси продолжала тем же жёстким голосом:

– Разве эти жалкие псы заслуживают, дабы ты страдал из-за них? Да они предадут тебя при первой же возможности. Что у них на уме? Одна подлость, одна жестокость. Ты их оберегаешь, идешь из-за них на муки! Не стоят они того!

– Несчастные! – сообщил Том. – Что их так ожесточило? А вдруг я сдамся, я также притерплюсь к стану и этой жизни таким же, как они? Нет, нет, мисс Касси! Я утратил все – жену, детей, родной дом, хорошего хозяина… а ведь он дал бы мне вольную, в случае, если б прожил хоть на 7 дней продолжительнее! Я утратил все в нашем мире, так неужто же мне еще и озлобиться?

– А что сделаешь? на следующий день за тебя опять примутся. Я наперед все знаю. Страшно поразмыслить, что будет! Волей-неволей покоришься.

– Господи! – вскрикнул Том. – Укрепи душу мою, дай мне сил!

– какое количество раз я слышала эти мольбы, и никому они не помогали, все сдавались. Вот и Эммелина пробует бороться, и ты. А какой суть в вашей борьбе? Все равно сдадитесь либо погибнете медленной смертью.

– Ну что ж, пускай лучше смерть! – сообщил Том. – Как ни растягивай пытку, смерть все равно придет. А тогда я уж буду не в их власти. Я спокоен, я знаю, что господь окажет помощь мне одолеть все муки!

Касси ничего не ответила; она сидела, не поднимая глаз.

– Возможно, так и нужно, – тихо сказала она, как будто бы думая вслух. – Так как тем, кто покорился, сохранять надежду не на что. Мы погрязаем в мерзости и становимся неприятны самим себе. Смерть думается нам желанным гостем, а покончить с данной судьбой у нас нет сил. Да, надежды нет, нет!.. А эта девочка… так как я тогда была в ее возрасте! Погляди на меня! – внезапно скоро затворила она, обращаясь к Тому. – Вот какая я стала. А ведь меня растили в роскоши. Первое, что я не забываю, – богатый дом, я бегаю, резвлюсь, нарядная, как будто бы куколка. У нас довольно много гостей, и все мною наслаждаются. Окна зала выходили в сад, где я игралась с сёстрами и братьями в прятки под апельсиновыми деревьями. Позже меня отдали в монастырь. Чему нас лишь не учили в том месте – музыке, французскому языку, рукоделью… А в четырнадцать лет я приехала к себе на похороны отца. Он погиб скоропостижно, и в то время, когда его дела стали приводить в порядок, стало известно, что все отправится на покрытие долгов. Кредиторы обрисовали его имущество, в эту опись внесли и меня: моя мать была рабыней. Папа в далеком прошлом планировал дать мне вольную, но опоздал, исходя из этого так и вышло. Я и раньше знала собственный положение, но как-то не вспоминала над этим. Кому имело возможность прийти в голову, что таковой здоровый, крепкий человек, как мой папа, не так долго осталось ждать погибнет? Он был на ногах за четыре часа до смерти… и внезапно холера – один из первых случаев эпидемии, вспыхнувшей тогда в Новом Орлеане. На другой сутки по окончании похорон супруга моего отца уехала совместно со собственными детьми к родителям, на их плантацию. Мне показалось необычным, как со мной обошлись, но я не придала этому особенного значения. Все дела были поручены молодому юристу, что приходил к нам в дом ежедневно и обращался со мной весьма почтительно. Как-то раз он привел с собой молодого человека… Для того чтобы красавца мне еще не приходилось видеть. Я ни при каких обстоятельствах не забуду тот вечер! На сердце у меня лежала тоска, а он был так нежен, так ласков со мной. Он сказал, что видел меня еще до моего отъезда в монастырь, согласился мне в любви, просил разрешения стать моим втором, защитником. Другими словами, данный юный человек заплатил за меня две тысячи американских долларов, и я стала его собственностью, но тогда я этого не знала. Мне было отлично с ним, в силу того, что я обожала его. Обожала! – повторила Касси и на 60 секунд умолкла. – Как я обожала этого человека! Я и по сей день его обожаю и постоянно буду обожать, пока во мне теплится жизнь. Он был таковой прекрасный, таковой умный, таковой добропорядочный! Я жила в красивом доме, богато обставленном, полном слуг. У меня был собственный выезд, у меня было довольно много костюмов. Мой Генри дал мне все, что лишь возможно приобрести за деньги. Но я ничем этим не дорожила. Мне нужен был лишь он. Я обожала его больше всего на свете, я бы душу собственную за него дала! Я покорялась ему во всем!

Мне хотелось лишь одного: дабы он стал моим мужем. Я думала, в случае, если данный человек вправду обожает и ценит меня так, как говорит, он обязан обвенчаться со мной и сделать собственную жену свободной дамой. Но он уверял, что это нереально.

За те семь лет, каковые мы прожили совместно, разве я не угождала ему во всем, не стараясь отгадать мельчайшее его желание? Он заболел желтой лихорадкой, и я – я одна! – двадцать дней и двадцать ночей не отходила от него, давала ему лекарство, заботилась за ним. Он именовал меня своим ангелом-хранителем, сказал, что я спасла ему жизнь. У нас было двое детей. Старшего, мальчика, мы в честь отца назвали Генри. Он был целый в него – такие же красивые глаза, большой лоб, волнистые волосы, такой же радостный, с этими же богатыми свойствами. Малютка Эльси была похожа на меня. Генри так гордился и мной и детьми, сказал, что по красоте мне нет равной во всей Луизиане. Бывало, я наряжу малышей, и он повезет нас кататься по городу в открытом экипаже. Все восхищаются нами, а Генри рад и позже повторяет мне, кто что сообщил. Какие конкретно это были радостные дни! Казалось, что большего счастья и быть не имеет возможности. И внезапно все изменилось. В Новый Орлеан приехал двоюродный брат Генри, Батлер, которого он считал лучшим приятелем. Но я, сама не знаю по какой причине, с первого же взора почувствовала, что данный человек уничтожит отечественное счастье. Генри довольно часто уходил с ним куда-то и возвращался к себе не раньше двух-трех часов ночи. Я опасалась сообщить ему слово – так как он был таковой вспыльчивый. Они ходили в игорные дома, и мой Генри пристрастился к картам и уже не имел возможности кинуть их. А позже данный злодей Батлер познакомил его с другой дамой, и скоро я осознала, что для меня все кончено. Сердце мое разрывалось на части, но я молчала. И все тот же Батлер уговорил Генри реализовать ему и меня и детей, дабы распутаться с карточными долгами и жениться… Генри реализовал нас. в один раз он сообщил мне, что ему нужно уехать по делам семь дней на две, на три. Таковой ласки в голосе я у него уже давно не слышала, но это не одурачило меня. Я осознала, что час мой пробил, и как будто бы окаменела – не пролила ни слезинки, не сообщила ему ни слова. Он поцеловал меня, продолжительно обнимал детей и ушел. Я видела, как он быстро встал в седло, как скрылся за углом, а позже упала, утратив сознание.

На другой сутки пришел тот – подлец. Пришел заявить права на собственную собственность. Он продемонстрировал мне купчую крепость на меня и на детей. Я крикнула: «Будьте вы прокляты! Да мне лучше погибнуть, чем идти к вам!»

А он сообщил: «Это как твоей душе угодно, но если ты не образумишься, детей собственных тебе больше не видно, я их реализую». И позже подлец согласился мне, что он решил завладеть мной с первых часов отечественного знакомства и специально втянул Генри в карточную игру, дабы тот запутался в долгах и реализовал меня. «А слезы и твои капризы мне не страшны, я собственного добьюсь», – добавил он.

И я покорилась судьбе, в силу того, что у меня были связаны руки. Мои дети были во власти этого Батлера, он, чуть что, угрожал реализовать их, я уступала ему во всем. Что это была за судьбу! Сердце мое разрывалось от боли и все-таки любило , обожать, вопреки всему, а мне приходилось мириться с присутствием ненавистного человека. В прежнее время с какой эйфорией я просматривала Генри вслух, игралась, пела ему, танцевала с ним. А сейчас все это стало тяжёлым бременем. Но отказать Батлеру я не смела ни в чем. Он обращался с детьми грубо, свысока. Эльси была робкая, застенчивая девочка, а Генри – целый в отца, тёплый, непокорный. Данный человек придирался к моему мальчику, не прощал ему ни мельчайшей провинности, и я жила в вечном страхе за него. Так как дети были мне дороже самой жизни. Я старалась внушить Генри уважение к Батлеру, старалась, дабы они реже попадались друг другу на глаза. Но это ничему не помогло. Батлер реализовал их. Как-то днем данный подлец повез меня кататься, а в то время, когда я возвратилась к себе, детей моих уже не было. Он заявил, что реализовал их обоих, он похвалялся деньгами, каковые взял за них, – похвалялся ценой их крови! В этот самый момент разум покинул меня. Я пришла в неистовство, я осыпала проклятиями и людей и бога и, думается, напугала Батлера. Но он стоял на своем. Он повторил, что дети мои реализованы, а замечу ли я их когда-нибудь – это зависит от меня: в случае, если я не прекращу буянить, им же будет хуже.

Ну что ж, для детей дама отправится на все. Батлер вынудил меня покориться собственной воле. Я лелеяла надежду, что, возможно, он вправду выкупит Эльси и Генри. Миновала семь дней, вторая. Как-то днем я проходила мимо колонии. Вижу, у ворот ее собралась масса людей. И внезапно до меня донесся детский крик. Это был голос моего Генри. Он вырвался из рук мужчин, каковые держали его, и вцепился мне в платье. За ним бросились с бранью, и один человек – я в жизни не забуду его лица! – крикнул: «Нет, шалишь, от нас не уйдешь! В колонии так тебя проучат, что ты век будешь не забывать!» Я просила, я умоляла их не трогать моего мальчика, но они лишь смеялись на все мои мольбы. Генри плакал, заглядывал мне в лицо, цеплялся за меня, и в то время, когда его все-таки оторвали, у него в руках остался клок от моей юбки. Он кричал: «Мама! Мама!», до тех пор пока дверь колонии не захлопнулась за ним.

Лишь один человек из всей толпы наблюдал на меня с сочувствием. Я бросилась к нему, умоляла его вступиться за моего сына, предлагала все деньги, каковые были при мне. Но он покачал головой и заявил, что хозяин Генри жаловался на его строптивость и сказал, что для того чтобы дрянного мальчишку может исправить лишь колония. Я повернулась и побежала, и мне всю дорогу слышались позади крики моего сына. Подбегаю к дому и не переводя дыхания, – прямо в гостиную, где сидел Батлер. Взмолилась: «Спасите Генри!» А он засмеялся и заявил, что мальчишка получил по заслугам: «Его нужно обломать как направляться, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. Не осознаю, чего ты желаешь!»

И тогда в голове у меня помутилось от гнева, перед глазами пошли круги. не забываю лишь, я заметила громадной охотничий нож на столе, схватила его и ринулась с ним на Батлера. А позже все внезапно заволокло туманом, и дальше я уже ничего не сознавала.

Так прошло много дней. Но наконец я пришла в сознание и заметила, что лежу в какой-то чужой хорошей помещении. За мной заботилась старуха негритянка, меня навещал врач. Пожаловаться я ни на что не имела возможности. А позже стало известно, что Батлер уехал из Нового Орлеана и приказал меня реализовать. Вот по какой причине обо мне так заботились в этом доме.

Я не желала поправляться и призывала к себе смерть. Но заболевание моя прошла, силы возвратились, было нужно подняться. И тогда мне было велено наряжаться каждое утро и выходить к различным господам, каковые рассматривали меня, покуривая сигары, заставляли отвечать на их вопросы и приценялись ко мне. Но кому была нужна безрадостная, немногословная дама? Наконец мне сообщили: «Если не будешь радостнее и любезнее, высечем». И вот в один прекрасный день в данный дом пришел джентльмен, по фамилии Стюарт. Он, видно, сжалился нужно мной, почувствовав, что у меня какое-то ужасное горе, и стал довольно часто ходить к нам. Мы виделись с ним наедине, и, уступив наконец его просьбам, я поведала ему все. Скоро Стюарт приобрел меня и дал обещание вернуть мне моих детей. Он отправился в отель, где трудился Генри, но в том месте ему заявили, что мальчика реализовали какому-то плантатору с Жемчужной реки. Больше я ничего не слышала о собственном сыне. Позже Стюарт определил и о судьбе Эльси. Она жила у одной пожилой дамы. Стюарт внес предложение за нее огромные деньги, но ему ответили отказом. Батлер проведал, кто желает ее приобрести, и написал мне, что я ни при каких обстоятельствах не замечу собственную дочь. У капитана Стюарта я жила отлично. Он увез меня на собственную плантацию. Через год у нас появился сын. Как он был дорог мне! Как он был похож на моего несчастного Генри! Но я решила твердо: ему незачем жить – и, обливаясь слезами, покрывая поцелуями его личико, дала ему, двухнедельному крошке, опия, и он уснул окончательно у меня на руках. Как я горевала, как оплакивала собственного сына! Все, очевидно, сделали вывод, что тут случилась неточность. И это один из немногих моих поступков, которым я постоянно горжусь . Хоть одного ребенка мне удалось предохранить от страданий. Смерть – лучший удел для него… А позже Стюарт заболел холерой и погиб. Все, кому хотелось жить, все умирали, а я сама кликала к себе смерть и не имела возможности дозваться ее. Меня снова реализовали, и я начала переходить от одного хозяина к второму. Юность моя прошла, показались морщины, ко всему прочему лихорадка… И в итоге я попала вот ко мне, к этому подлецу.

Касси умолкла. Она поведала историю собственной жизни скоро, горячо, то обращаясь к Тому, то забывая о нем и говоря сама с собой. И в словах данной дамы было столько страсти и покоряющей силы, что Том уже не ощущал собственных страданий и, приподнявшись на локте, следил, как она беспокойно шагает из угла в угол и как долгие чёрные волосы тяжелой волной переливаются у нее за плечами.

Внезапно она остановилась и опять заговорила:

– Ты мне заявил, что на небе имеется всевышний, что наблюдает на землю и видит все, что тут творится. Так отчего же он допускает такое? Нет, я не буду ждать его помощи, я сама отомщу за себя и за собственных детей, и не так долго осталось ждать отомщу! – Она сжала кулаки, и ее тёмные глаза вспыхнули, как у безумной. – Я его пошлю куда направляться, а в том месте пускай меня хоть сожгут заживо!

Прошла минута-вторая. Несчастная дама успокоилась и, подойдя к Тому, задала вопрос:

– Чем я могу тебе оказать помощь, бедняга? Желаешь еще воды?

Жалость, звучавшая в ее голосе, мягкость ее перемещений так не вязались с недавней одержимостью!

Том выпил воды, желал сообщить что-то, но Касси остановила его:

– Молчи, не нужно сказать. Попытайся лучше заснуть.

Она поставила кувшин поближе к нему, оправила его жалкую постель и вышла из чулана.

ГЛАВА XXXV Талисман

Гостиной в доме Легри служила долгая, просторная помещение с громадным камином. Когда-то она была оклеена дорогими пестрыми обоями, но сейчас от них остались лишь бесцветные клочья, свисавшие с покрытых плесенью стен. В воздухе стоял тот нездоровый запах сырости, запустения и пыли, которым в большинстве случаев бывают пропитаны закинутые ветхие дома. На обоях показывались винные пятна и пивные, какие-то записи мелом и долгие столбики цифр, будто кто-то занимался тут математикой. В камине была поставлена жаровня с тлеющими углями, поскольку в данной огромной комнате кроме того в теплую погоду по вечерам чувствовались холод и сырость. Помимо этого, Легри в любой момент нужно было иметь под рукой угли, дабы закуривать сигару и греть воду для пунша. Жаровня бросала багряные блики по стенкам, обнаруживая всю неприглядность данной гостиной, заваленной седлами, уздечками, сбруей, разной одеждой и кнутами, на которой с удобством размешались уже знакомые нам собаки.

Легри готовил себе пунш и, наливая в стакан тёплую воду из треснувшего, с отбитым носиком кувшина, ворчал:

– Пропади он пропадом, данный Сэмбо! Натравил меня на новых невольников в такое горячее время! Сейчас Том с семь дней будет в лежку лежать.

– Пеняй на себя! – послышался голос сзади его кресла.

Это сообщила Касси, незаметно прокравшаяся в помещение.

– А, чертовка, возвратилась?

– Да, возвратилась, – холодно ответила она. – И снова примусь за собственный.

– Лжёшь! Как я сообщил, так и будет. Возьмись за ум, а не возьмешься, проваливай в поселок и трудись совместно со всеми и харч приобретай в том месте же.

– Да мне в тысячу раз лучше валяться в нечистой лачуге, чем жить под твоим копытом! – вскрикнула Касси.

– От моего копыта некуда не убежишь, – сообщил Легри и схватил ее за руку.

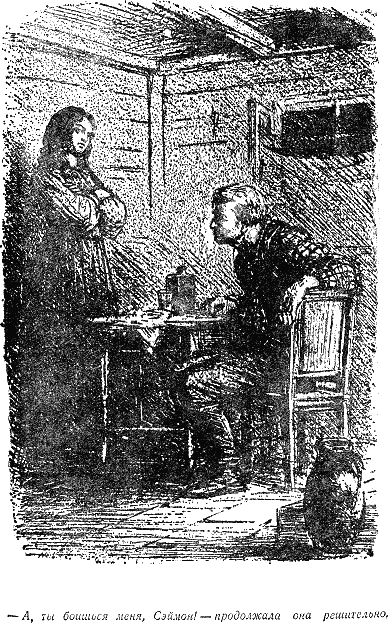

– Берегись, Саймон Легри! – крикнула Касси, бешено сверкнув глазами. – А все-таки ты меня опасаешься, – насмешливо добавила она, – и неспроста опасаешься: так как во мне сидит сатана. Так будь же осмотрительнее!

Окончательные слова Касси проговорила свистящим шепотом в самое ухо Легри.

– Прекрати! Ты и в самом деле с сатаной спуталась! – крикнул он, отталкивая ее от себя. Взор у него был испуганный. – Слушай, Касси! Давай будем приятелями, как прежде!

– Приятелями?! – повторила она и не имела возможности больше выговорить ни слова от нахлынувшей на нее гнева.

Легри постоянно ощущал над собой власть Касси – власть сильного, безудержного в собственных эмоциях существа, которое способно покорять кроме того самые неотёсанные натуры. Но в последнии месяцы, изнемогая под ужасным гнетом рабства, Касси стала неспокойной и вспыльчивой, очень. Вспыльчивость ее другой раз граничила с сумасшествием, что приводило в трепет Легри, что, подобно всем невежественным людям, питал суеверный ужас перед безумными. В то время, когда в доме показалась Эммелина, чувство, глубоко таившееся в окаменевшем сердце Касси, вспыхнуло броским пламенем, она вступилась за девушку и с гневом набросилась на Легри. Тот, выведенный из себя, припугнул отправить Касси на полевые работы, если она не образумится. Касси гордо ответила, что это ее не страшит. И, как мы уже видели, проработала в поле до позднего вечера, выказав этим собственный пренебрежение к угрозам хозяина.

Целый тот сутки Легри было не по себе, потому что Касси все время занимала его мысли. В то время, когда она поставила собственную корзину на весы, у него мелькнула надежда на примирение, и он заговорил с ней, стараясь полунасмешливо задобрить строптивую даму, но из данной попытки ничего не вышло.

Зверская расправа с несчастным Томом совсем взбесила Касси, и она возвратилась к себе лишь чтобы отчитать Легри за его жестокость.

– Прекрати буйствовать, Касси, – сообщил он, – будь разумной.

– И ты смеешь сказать о благоразумии! А сам что натворил? Кто искалечил лучшего работника на всей плантации? И отыскал время, в то время, когда это делать, – в самую тёплую пору! Вот до чего тебя твоя злоба доводит!

– Что правильно, то правильно. Не следовало мне, дураку, с ним связываться, – сообщил Легри. – Но в случае, если раб заартачится, ему нельзя потворствовать, нужно его образумить.

– Ну, Тома тебе не удастся образумить.

– Не удастся? – крикнул Легри, вскакивая с кресла. – А вот посмотрим! Нет таких негров на свете, каковые устоят передо мной. Я ему все кости переломаю, а собственного добьюсь.

В эту 60 секунд дверь приоткрылась, и за ней показался Сэмбо. Он с поклоном протянул Легри какой-то мелкий сверток.

– Что это у тебя? – задал вопрос тот.

– Талисман, хозяин.

– Что за талисман?

– Это такая вещь, которую негры добывают у колдуний. Она отводит боль. С ней им каждая порка не страшна. А Том носил ее на шее на тёмном шнурке.

Подобно многим невежественным и ожесточённым людям, Легри был суеверен. Он забрал бумажный сверток у Сэмбо из рук и с опаской развернул его.

Оттуда выпал серебряный американский доллар и долгая золотистая прядь волос, которая, как будто бы живая, обвилась около пальца Легри.

– Проклятие! – крикнул он, в неистовстве топая ногами и швыряя локон в камин. – Где ты забрал его? Сжечь, сжечь срочно!

Сэмбо наблюдал на хозяина с разинутым ртом, а Касси остановилась на пороге, не осознавая обстоятельства таковой ярости.

– Не смей больше приносить мне всякую чертовщину! – Легри замахнулся кулаком на Сэмбо, позже схватил серебряный американский доллар и вышвырнул его в окно.

Сэмбо был счастлив унести ноги. В то время, когда дверь за ним захлопнулась, Легри, по всей видимости, устыдившись собственной вспышки, сел в кресло и стал без звучно потягивать пунш, а Касси тем временем незаметно выскользнула из помещения и отправилась посетить несчастного Тома, о чем мы уже говорили.

Что же случилось с Легри? По какой причине столь невинная вещь, как прядь ярких волос, привела в таковой кошмар человека, которого, казалось бы, ничем не было возможности смутить? Дабы ответить на данный вопрос, мы должны познакомить читателя с его прошлым.

Было время, в то время, когда погрязший в пороках Саймон знавал материнскую ласку и засыпал, младенцем, в объятиях матери. Эта кроткая дама с любовью и терпением растила собственного единственного сына, но он, не внимая ее рекомендациям, ее уговорам, отправился по стопам деспотичного, жестокосердого отца, рано покинул материнский кров и отправился искать счастья в море.

С того времени Саймон побывал дома лишь раз. И мать, постоянно любившая собственный беспутное детище, сделала все, дабы отвратить его от безнравственной судьбы и наставить добру.

Легри колебался, готовый склониться на ее мольбы, но порочность забрала в нем верх. Он начал пьянствовать и в один раз ночью, в то время, когда несчастная дама в порыве отчаяния стала перед ним на колени, ударил ее ногой, с проклятиями выбежал из дому и возвратился на собственный корабль.

Прошло много времени, перед тем как Саймон опять отыскал в памяти собственную мать. Как-то раз в самый разгар кутежа ему подали письмо. Он распечатал конверт; оттуда выпал долгий локон – выпал и обвился около его пальцев. А в письме было сообщено, что мать Саймона Легри погибла и что, умирая, она забыла обиду сына и отправила ему собственный благословение.

Легри сжег и локон и письмо, но глядя, как пламя пожирает их, он внутренне содрогался, думая об адском пламени. С того времени чем он лишь ни пробовал заглушить в себе воспоминания об этом – попойками, разгулом, святотатством, – ему нет ничего, что помогало. И по ночам, в то время, когда среди глубокой тишины Саймон оставался наедине со своей неспокойной совестью, перед ним внезапно поднимался бледный призрак матери, он ощущал, как ее локон мягко обвивается около его пальцев, и, целый в холодном поту, вскакивал с постели.

– Проклятый негр! – бормотал Легри между глотками пунша. – Где он дотянулся эту штуку? Ни разрешить ни взять тот самый… Уф! Я думал, все забыто, да где тут забыть! Ох, тоска какая! Эмми, что ли, позвать? Она ненавидит меня, да я на это не взгляну, вынужу ее спуститься вниз!

Он вышел в громадный вестибюль, в дальнем финише которого показывалась лестница во второй этаж. И вестибюль и лестница, когда-то пышно убранные, были сейчас завалены всяким хламом, вынуждены коробками. Обнажённые ступени уходили во тьму. В разбитое полукруглое окно над дверью лился не сильный лунный свет. Воздушное пространство тут был затхлый, в нем чувствовалась пронизывающая сырость как будто бы в склепе.

Легри остановился у лестницы и прислушался. Наверху кто-то пел. Как необычно и жутко было слышать пение в этом запущенном ветхом доме! Быть может, у него легко нервы разгулялись? Тсс!..

Сильный и ласковый голос пел песню, любимую рабами:

Слезы, слезы,

слезы и Плач у престола господня.

– Вот проклятая! Придушить ее мало! – пробормотал Легри. Позже крикнул: – Эмми! Эмми!

Но ответом ему послужило эхо, насмешливо повторившее его зов. А звонкий девичий голос продолжал:

Расстаются навеки,

Расстаются навеки

сын и Мать у престола господня.

Легри поднялся на одну ступень и опять замер. Он постыдился бы рассказать о этом самому себе, но большие капли пота выступили у него на лбу, сердце ёкнуло от страха. Ему показалось кроме того, словно бы во тьме перед ним мелькнуло что-то белое. Уж не призрак ли это покойной матери?

– Сейчас мне светло одно, – тихо сказал он, нетвердыми шагами возвращаясь в гостиную, – этого негра нужно перестать трогать. Тут без колдовства не обошлось. В противном случае с чего бы меня так знобило и прошибало позже! Откуда он забрал данный локон? Неужто тот самый? Да нет, не может быть! Так как тот я сжег, сжег собственными руками. Не из пепла же он возродился!.. Достаточно вам дремать! – Легри засвистал и топнул ногой на псов.

Но те сонно повели на него глазами и не двинулись с места.

– Сэмбо и Квимбо, что ли, позвать? – продолжал Легри сказать сам с собой. – Пускай спляшут, повеселят меня, разгонят эти тёмные мысли.

Он надел шляпу, вышел на веранду и затрубил в рог, призывая к себе собственных верных приспешников.

В то время, когда Легри бывал в хорошем размещении духа, он довольно часто призывал к себе Квимбо и Сэмбо и, предварительно напоив этих головорезов, развлекался их пением, плясками либо дракой – в зависимости от настроения.

Возвращаясь от Тома примерно в два ночи, Касси услышала мчащиеся из дома дикие крики, улюлюканье и посвист вперемешку с оглушительным лаем псов.

Она поднялась на веранду и посмотрела в окно гостиной. Легри и оба надсмотрщика, вдребезги пьяные, горланили песни, орали, метались по помещению, опрокидывая стулья, и строили друг другу нелепые и ужасные рожи.

Касси отвела рукой створку ставни и продолжительно наблюдала на то, что творилось в гостиной. Ее чёрные глаза горели страхом, яростной злобой и презрением.

– Неужто грешно избавить мир от для того чтобы мерзавца? – тихо сказала она.

Позже сильно повернулась, вошла в дом с тёмного хода и, встав по лестнице, постучалась к Эммелине.