16 К1 о s e — Die Seele des Kindes. S. 75. Ibid. S. 76-77.

цель той работы, которую мы именуем фантазией, а лишь средство. Дитя ищет уяснения и выражения собственных эмоций, и это достигается посредством образов, каковые питают чувство. Образы сказок, рассказов, стихи, картинки, музыка — все это есть как бы центром для оседания отечественных эмоций, для их оформления в сознании — без этого они проходят отечественную душу как бы через сито и, падая в глубину души, мутят и тяготят ее. Нет ничего мучительнее того, в то время, когда какое-либо сильное, могучее чувство овладевает отечественной душой и мы не можем, не можем выразить его. Самое телесное выражение эмоции опосредствуется психологическим его выражением, — без слов, без музыки, без психологического выражения чувство каким-то мучительным оцепенением сковывает тело — так происходит, к примеру, при сильном горе, в то время, когда нет слез, в то время, когда как будто бы все окаменело…

Я говорю тебе, певец: я слез желаю Иль разорвется грудь от муки…

(Байрон — Лермонтов).

Фантазия и стоит перед разрешением данной задачи, перед созданием образов, как бы вбирающих в себя эмоции, как губка вбирает воду, — так часто в каком-либо образе, в словах, в отдельном звуке для нас как бы воплощается и символизируется все отечественное чувство. Кстати, тут лежит, на отечественный взор, объяснение того необычного в личной и исторической психологии факта, что в сказочных сюжетах, при неспециализированной вариации сюжета, неизменно другой раз сохраняются именно мелочи. Да, это мелочи с позиций интеллектуального анализа содержания сказки, — но они смогут вобрать в себя все основное эмоциональное содержание, стать его носителями. Не только у детей, но и в культурной истории (в так называемой «миграции сюжетов») данный факт устойчивости побочных моментов выступает время от времени с необычной силой. Так и в жизни отечественной, в то время, когда мы желаем быть верными традициям (ср. обычаи при свадьбах, при похоронах), мы особенно дорожим мелочами; так и в творчестве живописцев, при неспециализированном развитии их дарования, часто стойкими и неизменными оказываются кое-какие мелочи.

И в сказках, и в рисовании, и в играх, и в танцах, и в ленке, и в пении — везде дитя ищет выражения и воплощения собственных эмоций. Оттого так много случайного в комбинации элементов образа — главным остается только то чувство, которое командует творчеством и ищет через него питания и своего выражения. По большому счету говоря, тут имеет место необычная интеллектуализация эмоции18 — потому что чисто музыкальная, невыразимая сама по себе сторона эмоции как бы переводится на прозрачный и ясный язык интеллектуального материала. Каждый образ — звуковой и словесный, графический и пластический переводит волну отечественных эмоций, их мелодию, которая звучит в отечественной душе, — в ясные, как бы «застывающие» образы, отделяющиеся от та-

—

18 По этому узкому и тяжёлому вопросу см. новую книгу Мейнонга — Ueber die emotionale Presentation.

инственной, неизреченной глубины в нас. Эта «презентация» эмоций, говоря термином Мейнонга, еще не свидетельствует того, что нами теряется главная эмоциональная установка, — мы не заняты еще представли-ванием образа, как таковым, а через созерцание его вступаем только в новую фазу эмоциональной судьбе. Но вместе с тем те картины, каковые рисуются перед отечественным сознанием, сначала занятым не их созерцанием, а только применением их для выражения эмоции, покупают как бы независимое устойчивое бытие, вступают по большому счету в совокупность образов, в совокупность мыслей. Образы фантазии — это Annahmen, это картины вероятного, желанного, ужасного, весёлого, — и эти картины, эти Annahmen, вызванные к судьбе ходом эмоциональной судьбе, становятся рядом с чистыми построениями ума, сами к ним тянутся по принципиальной близости к ним, — так конкретно и появляются детские мифологемы: в них сперва действует лишь фантазия, но после этого они внедряются в сферу интеллекта, где покупают новую и весьма значительную функцию, создавая целую сферу мышления, которую мы можем характеризовать как гипотетическое мышление. Гипотетическое мышление с психотерапевтической точки зрения имеется не что иное, как применение в целях и в дорогах познавательной отечественной работы — Annahmen. По существу Annahmen связаны с сферой желаний и чувств, но их внедрение в сферу не только донаучного, но и научного19 мышления отводит им большое место и в работе интеллекта. Эта сфера пограничных явлений только начата изучением, — и именно для психологии детства она имеет огромное значение по собственному значению для понимания игры20 и особенно для понимания очень тяжёлого и одновременно с этим крайне важного по собственному значению в судьбах растущей личности явления — лжи. Детская неправда более либо менее уже осознана в собственном своеобразии, — для нас же это имеет особенный интерес в связи с анализом детской фантазии. К характеристике лжи у детей мы сейчас и обратимся.

Вопрос о детской лжи имеет громадное и практическое и теоретическое значение. С практической точки зрения принципиально важно осознать корень, условия и функцию лжи; не смотря на то, что мы всегда вносим сами неправда в нашу жизнь, не можем жить без ее, но мы отлично понимаем ядовитое влияние лжи кроме того на взрослых, а тем более на детей. Правду сообщить, мы не весьма любим «наивных» детей, каковые не могут одновременно с промолчать либо кроме того утаить какую-либо истину, мы так очевидно бережемся таких детей, что дети не так долго осталось ждать начинают осознавать, чего нам необходимо от них. Тут именно светло выступает значительнейший факт в отечественном вопросе — конкретно, что неправда у детей имеет не личный, а социальный корень. В нашей жизни неправда имеет в полной мере закономерное существование, есть формой борьбы за существование, защитным приспособлением, очень сходным с явлением мимикрии. Мы заметим, что в детской душе имеют место процессы,

—

19 Это вскрыл, правда акцентируя на вторых моментах, в собственной громадной работе — Philosophic кожный покров Als — О Файхингер.

20 И Грос, и Болдвин уделяют много места этому в собственных трудах.

каковые совсем не являются, в собственной сущности, ложью, но каковые, под влиянием социальных условий, становятся после этого настоящей ложью. Эти процессы, сами по себе, имели возможность бы развиваться и в таком направлении, что они никак не могли бы стать ложью, если бы тот социальный резонанс, что они порождают, не превращал их в неправда и не закреплял их в этом их свойстве. Поэтому мы можем заявить, что неправда у детей создается на социально-психологической базе, что она имеет в первую очередь социальную функцию. В то время, когда социальное сотрудничество касается указанных психологических процессов у ребенка, оно превращает их в неправда и этим оказывает глубокое влияние на их развитие — но, само собой разумеется, и тут ставит собственные границы. В социальных отношениях неправда нужна только в определенных границах; в случае, если угодно, отечественное воспитательное действие на детей, с одной стоуюны, приводит к лжи, как социальную силу, как средство самозащиты, иначе, оно же показывает и границы лжи. Имеется социально-нужная сторона во лжи, но имеется и социально-страшная, и мы ожидаем от детей, что они усвоят одну и уберегутся от второй, обучатся прикрытию лжи и не утеряют эмоции правды. С одной стороны, под влиянием совершенств христианства, мы желаем в детях удержать и охранить их правдивость и чистоту, иначе, не желаем совсем изгонять пробирающуюся в детскую душу неправда, поскольку это было бы страшно для детей. Мы инстинктивно желаем соединить и одно и второе — охранить детскую душу в ее ярких сторонах, иначе, подготовить дитя к судьбе. Тут перед нами выступает одна из многих ужасных сторон в современном воспитании: совершенства, без следования которым воспитание теряет собственную внутреннюю силу, так далеки от судьбы! Задача воспитания, иначе, не содержится ли в том, дабы ознакомить дитя с настоящей судьбой, а не вводить в какой-то вымышленный мир? До тех пор пока нет в нашей жизни правды, пока далека жизнь от совершенств Евангелия, воспитание отечественное неизбежно будет отмечено таким мучительным и ядовитым дуализмом…

Вопрос о детской лжи не меньше любопытен и с теоретической точки зрения, — это явление так сложно и мрачно, так много запутывает в детской душе. Неприятность детской лжи вправду соприкасается с целым рядом главных вопросов психологии детства.

В известном собственном этюде о детской лжи Ст. Холл различает пять видов ее: 1) «смелая неправда», где неправда есть, по выражению направляться. Холла, «средством для добропорядочных целей»; 2) «партийная неправда», в то время, когда дитя лжет благодаря собственных личных взаимоотношений (симпатии либо антипатии) к кому-либо; главное положение тут возможно формулировано известным афоризмом — «правда для друзей и неправда для неприятелей»; 3) «эгоистическая неправда», продиктованная какими-либо личными заинтересованностями. Школьные заболевания детей, к каким они прибегают как к защитному средству в тяжёлых положениях, являются хорошим примером эгоистической лжи; 4) «фантастическая неправда», в то время, когда дитя выдумывает из чистой любви к выдумке — к примеру, значительно чаще в игре, часто и само веря своим выдумкам, — и, наконец, 5) «патологи-

ческая неправда», в базе которой лежит чисто патологическая потребность обманывать себя и других, возбуждать себя вымышленными историями. Из перечисления этих видов лжи легко убедиться, что во всех этих случаях — не считая только четвертой формы («фантастической лжи») — мы имеем дело с настоящей ложью. Но количество тех фактов, каковые мы должны разбирать, шире того, что дает нам Ст. Холл, и это нам станет светло, в случае, если мы совершенно верно определим понятие лжи. Под ложью мы должны разуметь заведомо лживые высказывания с целью кого-либо ввести в заблуждение: мы имеем тут три главных момента, одинаково нужных чтобы была возможность сказать о лжи, — фальшивое (в объективном смысле) высказывание, сознание того, что это высказывание ложно, и. наконец, рвение придать заведомо фальшивой мысли вид истины, рвение ввести кого-либо в заблуждение.

Что касается первого момента — отсутствия истины в отечественных высказываниях, — то, само собой разумеется, он видится и у детей и у взрослых часто, — у детей, по понятным обстоятельствам, само собой разумеется, в основном, чем у нас. Слабость внимания, неточности в восприятии, неточности памяти, неверные выводы — все это кроме воли ребенка, вносит «неправда» (в объективном смысле слова) в суждения ребенка, — и эти невольные неточности, каковые дитя добросовестно признает за истину, кажутся нам довольно часто случаями лжи — мы не верим чистоте и просто-душности детей, не верим тому, что они не подмечают неточностей. Нужно подметить, что дети особенно болезненно реагируют на то, в то время, когда им приписывают неправда в том месте, где была невольная неточность: в то время, когда неточность вскрыта, дети знают, что они неверно передали какой-либо факт, и у них, само собой разумеется, нет никаких способов доказать, что они были правдивы. Эта беззащитность, это бессилие доказать собственную правдивость, весьма болезненно переживаются детьми. Между сферой таких невольных неточностей и настоящей ложью Штерн21 вводит еще широкую сферу «мнимой лжи» либо «псевдо-лжи» — и тут конкретно содержится основная часть того, что инкриминируется детям, как неправда.

Но обратимся сперва к «невольным неточностям» детей. В собственном изучении высказываний22 Штерн отыскал, что у детей 7-ми лет каждый третий элемент высказывания — фальшив (объективно), в это же время у детей 14-ти лет фальшивым есть только каждый пятый элемент. Данный вывод Штерна весьма характерно освещает факт естественных неточностей в детских высказываниях. Любопытно тут же указать, что из верных ответов детей лишь две пятых дают они сами, остальные три пятых добываются методом вопросов; при вопросах обыкновенно одна треть дает фальшивые ответы. Штерн отыскал, что процент неточностей в ответах на вопросы в 5*/г раза больше, нежели при свободном рассказе! Весьма интересный факт, бросающий свет на источник «лжи» в детских речах… Весьма интересно тут же отметить различие между

—

21 С. u. W. S t e r n — Erinnerung und Aussage in der ersten Kindheit. (Beitr. zur Psych, d. Aussage. F. II. H. II. S. 59).

22 W. Stern — Die Aussage als geistige Leistung und als Verhorsprodukt. (Beitr. zur Psych, d. Aussage. H. III).

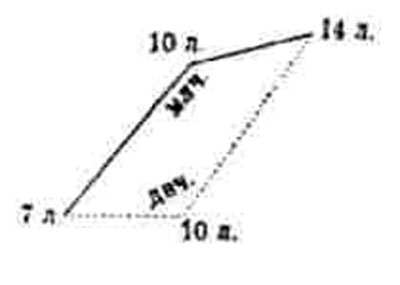

девочками и мальчиками при развитии у них верности в их рассказах; вот диаграмма, суммирующая у Штерна его анализы:

Диагр. 5.

В данной диаграмме схематически воспроизведено весьма значительное различие между девочками и мальчиками в возрасте от 7 до 14 лет. До 10 лет у девочек весьма слабо начинается точность и верность в их высказываниях (Штерн видит обстоятельство этого в сильном развитии фантазии при отсутствии критицизма), а после этого, начиная от 10 лет, девочки развиваются весьма скоро и отлично. Штерн именно поэтому и устанавливает понятие «Prapubertatsperiode», дабы зафиксировать известную замедленность в психологическом развитии. У мальчиков данный «Prapubertatsperiode» только начинается к 10 годам, — до этого времени верность и точность в высказываниях растет у них сильно, а начиная с 10 лет растет слабо. Любопытно отметить еще два вывода Штерна, касающихся различия девочек и мальчиков: девочки в собственных рассказах дают предпочтение «личным» категориям, мальчики, напротив, — внеличным. Штерн думает23, что это предпочтение личного перед внеличным имеется выражение умственной отсталости, поскольку «индивидуальные» категории отвечают более низшей стадии развития. Второй занимательный вывод Штерна содержится в том, что в отношении точности высказываний о цветах девочки, вопреки простому точке зрения, находиться ниже мальчиков. Не касаясь второго вывода, что сам Штерн вычисляет «неожиданным»24, скажем о первом, что интерес девочек к личностям, а не к вещам, само собой разумеется, не есть свидетельство умственной отсталости, а должен быть растолкован более глубокими изюминками в духовной судьбы девочек.

Штерн проделывал испытания (по примеру тех, каковые легли в базу его работы — Die Aussage…) над собственными детьми 21/2 и 3-х лет. Уинч25 занялся такими же опытами над группой 3-х и 4-летних детей из детских садов. Липман и Вендринер26 такие же испытания проделали в детском саду над 6 девочками и мальчиками в возрасте от 4 до 6 лет. В этих опытах с особой яркостью поднимается картина неточности и той неясности, которая имеется у малых детей.

Обстоятельства всех этих неточностей смогут быть разны. В первую очередь не-

—

23 Работа Штерна (Die Aussage…) выпущена в 1904 году; с того времени его взоры на ступени духовного развития пара изменились.

24 См. его личные комментарии: Die Aussage… S. 142—143.

25 W i n с h — German Aussage-Experiments with English School-Children.

26 Beitr. zur Psych, d. Aussage. F. II. H. III.

обходимо указать на неточности при восприятии: детское восприятие сильно связано с интеллектуальным типом, с типом высказывания. Г-жа Л е л е ш (Lelesz) изучала экспериментально сообщение интеллектуального типа с типом наблюдения, с высказываниями и отыскала факт огромного влияния интеллектуального типа на неточности при высказываниях27. Г-жа Лелеш дает интересные цифры довольно некоторых форм интеллектуальной работы, имеющей сообщение с вопросом об неточностях; сосчитывая28 подлинные высказывания, спонтанные ответы, неспециализированное число ответов, внушаемость, она приобретает следующую чёрта различных интеллектуальных типов:

1)у культурного типа эта сумма = 300,8

2) у «обрисовывающего» » » 262,2

3) у «истолковывающего» » » 207,9

4) у поверхностного » » 159,3

У культурного типа посильнее выступает так называемая «самокорректура», что и имеет влияние на количество неточностей29.

Значительным источником неточностей в детских высказываниях есть неточность памяти: кроме того, что при самом восприятии вкрадываются неточности, работа памяти вносит множество трансформаций в то, что задерживается в душе. Формально говоря, мы имеем тут дело с искажениями воспринятого материала, по существу же это не искажения, а переработка материала, что мы, но, добросовестно принимаем за тождественный с тем, что мы принимали. Нельзя не выделить очень не сильный развития сознания времени у детей. Кроме того дитя 4-х лет еще слабо различает время; в то время, когда оно говорит «сравнительно не так давно» либо «в далеком прошлом», то в его устах это звучит весьма неизвестно. Особенно хромает у детей локализация воспоминаний во времени; до известной степени воспоминания стоят как бы вне времени. Прошлое для ребенка — это некая чёрная глубина; только самые недавние события еще сохраняют кое-какие временные взаимоотношения, а все другое как бы плавает в каком-то хаосе. В это же время отечественные вопросы к детям часто связаны конкретно с правильной локализацией во времени: мы, к примеру, спрашиваем дитя, была ли у нас день назад г-жа N, и дитя с полной убежденностью отвечает «да», не смотря на то, что г-жа N была существенно раньше.

При оценке ответов детей нельзя не учитывать и того значительно-

—

27 L е 1 е s z — L’orientation d’esprit dans le temoignage. Arch, de Psyech. T. XVI. 1914. P. 113-157.

28 Подробности ее рассчета — см.: Р. 155. Г-жа Лелеш в начале работы говорит о пяти типах, а после этого сводит их к четырем (intelligent, decriptif, interpretateur, superficiel).

29 Г-жа Лелеш дает такие цифры относительно распределения разных типов:

1) Культурный 29,8%

2) Поверхностный 27,4%

3) «Истолковывающий» 24,2%

4) «Обрисовывающий» 9,8%

5) Амбициозный (ambitieux) 3,2%

6) Неизвестный * 5,6%

I

го факта, что дети не вкладывают в собственные слова того конкретно содержания, какое вкладываем мы. Штерн справедливо показывает, что те выражения, каковые в отечественных устах, для нас звучат как утверждения какого-либо факта, для ребенка совсем не являются проводником таких утверждений, а помогают для желаний и выражения чувств. На данной земле появляется множество недоразумений: мы вкладываем в слова детей не тот суть, какой вкладывают в них дети. Не нужно так же забывать о том влиянии на слова детей, какое имеют их интересы. Но очень должно выделить те неточности в словах детей, каковые связаны с влиянием внушения. В случае, если вас задают вопросы: «неужто вы не видели такого-то человека?», то в самом вопросе, в тоне, в каком он произносится, имеется элемент внушения; вам начинает казаться, что вы и в действительности видели данного человека… Штерн в собственных опытах с высказываниями отыскал, что внушаемость у детей 7-ми лет выражается в цифре 50%, а в 15 лет — 20%; эти цифры отлично освещают всеми известную высокую внушаемость у детей до 7-ми лет, т. е. в раннем детстве. Дитя очень легко поддается внушению — только с ростом интеллекта начинается и критицизм, ослабляющий воздействие внушения. Штерн дает занимательные примеры самовнушения у детей в возрасте 3—4 лет30.

Возможно, наиболее значимым источником «неточностей» в высказываниях детей есть игра, но тут мы уже переходим именно в ту среднюю сферу, которую мы, за Штерном, назвали «мнимой ложью» либо «псевдо-ложью». Штерн, но, через чур узко смотрит на это явление — он считает, что тут имеет место игра словами, но явление, к которому мы сейчас подошли, само собой разумеется шире.

Мир «настоящий» — объективный, неизменный, свободный от нас — для ребенка не в полной мере еще отделен от мира фантазии; в случае, если в отдельных пунктах дитя светло сознает их разноприродность, то в других пунктах они незаметно переходят один в второй. К этому присоединяется да и то, что «установка на игру» незаметно вплетается в реалистическую установку — от делового тона дитя незаметно для себя может перейти к игре. Конкретно в этих обстоятельствах дитя «играется» без мысли о том, что оно вводит нас в заблуждение, потому что мы сохраняем то отношение к словам и действиям ребенка, которое определялось его важной деловитостью. Нужно обязательно иметь в виду, при оценке поведения ребенка, его слов, что, не считая сознательной, нарочитой игры, дитя иногда незаметно само для себя переходит к установке на игру. И в первом случае не может быть речи о настоящей лжи, — тем менее возможно сказать о ней во втором случае: и тут и в том месте перед нами «мнимая неправда» (псевдо-ложь) — она думается нам ложью, а в конечном итоге не есть ею, поскольку тут нет цели одурачить, а имеется цель поиграть. Само собой разумеется, дитя пытается к тому, дабы мы принимали

—

30 S t e r n — Psych, d. fr. Kindheit. S. 294.

О внушаемости у детей см.: Baginsky— Ueber Suggestion bei Kindern. Ztschr. f. pad. Psych. 1901; Binetet Henri — La suggestibilite normale chez les enfants. Rev. Philos. 1894; Binet — La suggestibilite. 1900; M. H. Small— The suggestibility of children. Pedag. sem. IV. 1896.

за истину то, что не есть истиной, — но это необходимо только для игры и на время игры: если бы дитя интересовалось теми настоящими результатами, каковые смогут вытечь из того, что примут за истину неправда, то тогда не может быть речи об игре с ее самоцелью, тогда перед нами заинтересованность в некоторых настоящих переменах и настоящая исходя из этого неправда. Но пока дитя играется, ему необходимо одурачить, дабы игра удалась — и лишь на время игры и нужен обман. Нельзя исключать, что дитя по окончании игры не вернёт истины, дабы иметь возможность в будущем еще поиграть под покровом того же обмана, — но это и свидетельствует равнодушие к настоящим переменам, вызываемым обманом, беззаботное отношение к ним, а не применение их в реальности. В случае, если же последнее имеет место, то опять-таки не может быть речи об игре. Любопытно, что в случае, если на протяжении игры вы продемонстрируете ребенку, что осознаёте, что все это лишь игра, то это будет весьма обидно для ребенка. Именно это и побуждает время от времени ребенка прибегать к обману, тем более, что это обманывание преобразовывается в игру, формирует обстановку риска и повышает наслаждение игры. Все это уже весьма страшно и часто может иметь самые плохие моральные последствия, но это уже другое дело, по существу же мы имеем дело с игрой. Возможно заявить, что большая часть того, что согласится ложью, в действительности не есть настоящей, важной ложью, а определяется установкой на игру. И довольно взрослых (и юности и периодов отрочества) должно заявить, что люди без шуток лгут значительно меньше, чем это думается извне: мы просто не подмечаем (да это и в действительности тяжело подметить), что тут вплетается игра.

Штерн очень выделяет случай «провоцированной лжи»: данный случай мы имеем тогда, в то время, когда дитя отвечает на отечественный вопрос «неверно» ( с отечественной точки зрения), так как понимает его не в том смысле, в каком задаем его мы. Штерн приводит таковой пример: в один раз его дочь ударила младшего брата; в то время, когда мать, через некое время, напомнила данный случай, то девочка начала отрицать это, говоря: «нет, нет». Эти слова для нас звучат конкретно как отрицание того, что напомнила мать, но из тона, из выражения лица было очевидным, что словами «нет, нет» девочка желала заявить, что больше ни при каких обстоятельствах не будет бить брата либо что она не желает вспоминать об этом. Само собой разумеется, в случае, если девочка желала своим «нет, нет» заявить, что не желает больше вспоминать об этом случае, а окружающие, осознав это как отрицание факта, стали бы укорять девочку в том, что она отрицает факт, то быть может, что данный неожиданный для нее социальный резонанс направит течение ее мыслей конкретно в сторону отрицания факта. Держась за слова «нет, нет» во имя положенного в них сперва смысла, она будет держаться за них, в случае, если в них видят и второй суть.

Итак, у ребенка достаточно рано выступает что-то близкое ко лжи (с внешней точки Зрения), но по субъективному собственному смыслу вовсе не являющееся ложью. Непонимание этого со стороны окружающих, обидное приписывание ими плохих целей ребенку, в то время, когда их не было, как бы толкают дитя в сторону настоящей лжи, тем более, что оно на каждом шагу подмечает, как люди обманывают друг друга. Мы, взрос-

лые, так привыкаем ко лжи, что кроме того уже не подмечаем ее; какое количество п самом деле «условной лжи» в отечественных публичных и домашних отношениях! В таковой обстановке тот момент, в то время, когда дитя в ходе игры прибегает к лукавству и к намеренному введению в заблуждение в целях игры, есть без сомнений страшным поворотом в душевной судьбе ребенка. Дитя ненамеренно может начать играться тем, чем бы не следовало играться: во имя наслаждения игры оно может специально не сказать того, что «пошутило». Кто не знает очень простой детской игры, в то время, когда дитя спрячется за дверь, за кресло, и няня либо мать либо кто-либо второй обязан «искать» дитя? Если вы «находите» дитя весьма скоро, то это приводит к досаде у ребенка — он жалуется, что вы «не можете» либо «не желаете» играться: для самого ребенка нужно, дабы вы продолжили «обман»… Переход от таких игр к случаям, в то время, когда дитя уверяет, что не знает, где ваша вещь, которую оно само же запрятало, а после этого к случаям, в то время, когда дитя, увлеченное результатами таковой игры, попытается в второй раз солгать по настоящему для этих результатов, — совершается незаметно. А мы часто разглашаем вторым о первой констатированной у ребенка лжи, довольно часто выговариваем ему, как будто бы он лжёт . Первое падение, к сожалению, имеет, именно благодаря отечественной нетактичности, довольно часто фатальное влияние на дитя. Оно сознанием своим еще не переходило границу, которая отделяет игру от настоящей лжи, но мы собственными речами, своим подчеркиванием заставляем его сознать себя перешедшим эту границу. Сознание себя отошедшим от недавней правдивости имеет часто самое ядовитое влияние на моральную самооценку; я пологаю, что в огромном числе случаев превращение случайной настоящей лжи в привычку дерзко лгать совершается именно под влиянием неумелого социального отзвука на «проступок» ребенка. А мы как специально плохо любим подчеркивать неудачи и грехи детей, не подмечая, что этими речами мы именно закрепляем то, что было случайным, создаем постоянное свойство, постоянную привычку в том месте, где ее не было. Не только в отношении детской лжи, но и в отношении вторых пороков довольно часто есть педагогически целесообразным не придавать им громадного значения, не подчеркивать и не закреплять их тем. В отношении борьбы с детской ложью положение создается тем более тяжёлое, что к известным условным формам лжи дитя должно привыкнуть, но наряду с этим не утерять общей собственной правдивости. Тот путь компромисса, к которому мы ведем дитя, сам же и формирует опасности для морального развития ребенка, и мы довольно часто только увеличиваем эту опасность собственными неумелыми замечаниями.

Я был бы неправильно осознан, если бы мои замечания были истолкованы как выражения сентиментального и идиллического взора на детскую душу. Я не смотрю идиллически на душу ребенка, считаю, что в глубине ее имеется не мало чёрного, а иногда и злого, но знаю да и то, что и мы собственными неправильными замечаниями не только не помогаем ребенку стать лучше, а только удаляем его от сознания собственных неточностей. Так как и мы, взрослые, слыша выговоры и упрёки, довольно часто делаем специально наоборот, как будто бы эти укоры злят нас, — раскаяние, поворот к луч-

шему требуют от нас свободного порыва и не требуется мешать вольно сознать собственную неточность. В том месте же, где навязывают это сознание, охрана собственной свободы только удерживает и усиливает злое перемещение в душе. С данной очень необычной динамикой морального процесса в нас нужно постоянно считаться, — в отношении же детей, возможно, кроме того больше, чем в отношении взрослых. Чистота детской души имеется лучший страж ее: дайте простор глубоким и чистым перемещениям, развивайте творческие порывы, творческую активность, сохраняйте в любой момент уважение к детской личности и веру в нее, -ив данной хорошей социальной атмосфере незаметно излечится детская душа не только от лжи, но и от вторых пороков. Громадна эта тайна людской души — не только зрелой, но и совсем юной, что мы желаем остаться свободными не только в собственных грехах, но и в собственном раскаянии. Раскаяние нереально по приказу, по совету, но за то как глубоко и плодотворно протекает оно, в случае, если мы покинем дитя свободным в этих ласковейших перемещениях его души.

Заканчивая на этом чёрта «псевдо-лжи» и не останавливаясь на вышеперечисленных формах настоящей лжи, возвратимся к психотерапевтической проблеме лжи.

В случае, если дитя делает нечайно неточность, то о лжи не может быть и речи; в случаях же «псевдо-настоящей» лжи и лжи мы имеем дело в ребенке с Annahmen, каковые принимаются нами за настоящие суждения. В случае, если дитя играясь вводит нас в заблуждение, то для него известное положение не имеет силы настоящего суждения, имеется некая фикция, — в отечественных же глазах эта фикция получает важное значение. Псевдоложь — из которой фактически дитя научается опыту настоящей лжи — связана так с фатальным недоразумением, основанным на через чур большой близости Annahmen и настоящих суждений. Как мы сами можем серьезно принять собственные выдумки и «поверить» в них, — так еще легче превращение Annahmen в важные суждения происходит в социально-психологическом сотрудничестве. Различие между Annahmen и настоящими суждениями через чур тонко, — и в то время, когда в нас самих либо особенно в других сознание этого различия бледнеет, тогда вероятен подмен одного вторым. На данной психотерапевтической земле появляется неправда (сперва в форме «псевдо-лжи»), но на данной же земле появляется и плодотворнейшая форма «гипотетического» мышления. Когнитивное и эмоциональное мышление через чур близком подходят одно к второму…

На этом мы заканчиваем анализ детской эмоциональной психической работы и сферы, с ней связанной, и переходим сейчас к изучению детского интеллекта.

ГЛАВА XII.

Развитие детского интеллекта. Детские восприятия. Восприятие пространства и времени. Особенности и развитие детского внимания. Детские представления. Процессы памяти у детей. Ассоциация образов у них.